Wer in diesen Tagen am Osthimmel ein helles Gestirn bemerkt, der kann sicher sein, dass er den Planeten Jupiter erspäht hat. Der Jupiter wandert seiner Opposition im Januar 2026 entgegen und kann besonders gut beobachtet werden. Während des zwölfjährigen Umlaufs des Planeten um die Sonne überholt die Erde den Planeten etwa alle 13 Monate . Dabei nähern wir uns dem Riesenplaneten auf 633 Millionen Kilometer. Bereits im Feldstecher ist es möglich, die vier hellsten Monde Io, Callisto, Europa und Ganymed zu erkennen, wobei eine ruhige Hand oder ein Stativ hilfreich sind. Im Jahr 1610 entdeckte der italienische Naturwissenschaftler Galileo Galilei die vier Trabanten des Jupiter, fast zeitgleich mit dem Ansbacher Astronomen Simon Marius. Galilei war dem Ansbacher nur einen Tag voraus. Ein Plagiatsstreit folgte trotzdem . Die Beobachtung mit dem Teleskop zeigt neben den Monden auch die turbulente Jupiteratmosphäre. Der Planet ist ein Gasplanet, der vermutlich nur einen kleinen mineralischen Kern besitzt. Die schnelle Rotation des Planeten zieht Hochdruck und Tiefdruckzonen zu Wolkenbändern , die den Planeten umgeben. Mit etwas Glück kann man den größten Wirbelsturm des Sonnensystems erspähen, der als Großer Roter Fleck seit mindestens 150 Jahren zu beobachten ist. In einigen Quellen wird die Entdeckung des Sturms bereits den Astronomen im 17.Jahrhundert zugeschrieben. Wegen einer größeren Beobachtungslücke im 18.Jahrhundert, in der der Große Rote Fleck nicht beschrieben wurde, ist die frühe Entdeckung des Wirbelsturms nicht eindeutig. Sicher ist nur, dass der Wirbelsturm in den letzten 100 Jahren seine Form und die Intensität der Farbe stark variiert hat. Die Veränderungen in der Jupiteratmosphäre beschäftigen die Astronomie seit vielen Jahren und auch die Amateurbeobachter haben ihren Anteil daran. Der Jupiter wird im Dezember und Januar bei den öffentlichen Beobachtungen am 5. Dezember und am 17. Dezember ab 20:30 Uhr im Teleskop zu sehen sein, sofern das Wetter mit spielt.

Würde man einen Astronomen aus dem alten Griechenland vor 2500 Jahren in einer Zeitmaschine ins frühe Mittelalter entführen, so würde er bezüglich des Wissens über den Planeten Jupiter wohlmöglich nicht viel Neues erfahren. Vermutlich wäre sogar ein Mensch der Bronzezeit nicht sonderlich beeindruckt. Ein kurzer Trip in die heutige Zeit würde ihn wahrscheinlich überfordern.

Jupiter gehört zu den Himmelskörpern, die seit Urzeiten bekannt sind. Kein Wunder, seine dominante Helligkeit am Nachthimmel macht ihn zu einem auffälligen Gestirn. In vielen Kulturen der Antike wurde Jupiter als Gottheit verehrt. So entsprach er bei den Babyloniern der Gottheit Marduk. Die Römer verehrten Jupiter als oberste Gottheit Zeus. In den Frühzeiten des Christentums galt Jupiter sogar noch als Stern der Könige. So wurde die enge Konjunktion zwischen Jupiter und Saturn als Zeichen für die Geburt eines neuen Königs gedeutet.

Dann versank die astronomische Forschung offensichtlich in den Dornröschenschlaf. Für den Alltag der Menschen hatten die Sterne keine Bedeutung. Ein religiöses Weltbild blockierte die Forschung. Die wissenschaftliche Revolution, die mit der Entdeckung Amerikas eingeläutet wurde, revolutionierte auch die Astronomie. Nikolaus Kopernikus und Johannes Kepler zwangen die Planeten in feste Bahnen und verbannten die Erde aus dem Mittelpunkt des Universums. Und Galileo Galilei nutzte das neu erfundene Fernrohr um erste Beobachtungen des Sternhimmels zu machen.

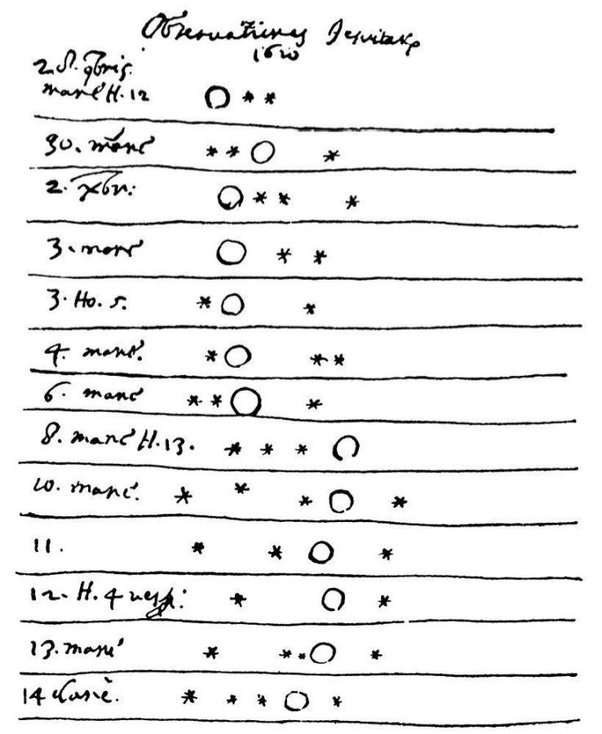

Am 7. Januar 1610 richtete er sein kleines Fernrohr auf den Jupiter und entdeckte vier kleine Begleiter. Das war eine Sensation, weil man dogmatisch der Meinung war, dass die Erde und die Sonne die einzigen Himmelskörper waren, die von Begleitern umkreist werden. Und nun hat der Jupiter sogar vier davon. Galilei nannte die Himmelskörper die Mediceischen Gestirne, nach der italienischen Adelsfamilie Medici. Heute sind sie eher als Galileische Monde im Sprachgebrauch. Die vier großen Himmelskörper Io, Europa, Callisto und Ganymed sind bereits in Ferngläsern und kleinen Teleskopen sichtbar und jeder Besitzer eines solchen Gerätes kann den Tanz der Monde um Jupiter verfolgen. Unabhängig davon entdeckte übrigens der Gunzenhausener Mathematiker und Astronom Simon Marius einen Tag nach Galilei die vier Monde. Sein Zögern bei der Veröffentlichung der Beobachtung vereitelte den Entdeckerruhm. Ob die Gestirne dann die Gunzenhauser Monde genannt werden würden ? Wer weiß ! Die Entdeckung der Monde war schon eine Revolution, die ein Sargnagel für das kirchlich bevorzugte ptolemäische Weltbild gewesen ist. Das brachte Galileio Galilei in die bekannten Schwierigkeiten, weil er es sich mit den Gönnern der Kirche, darunter Papst Urban VIII, verscherzte. Der Scheiterhaufen blieb ihm zwar erspart, dennoch verbrachte er den Lebensabend in Hausarrest, aber wohl unter recht guten Bedingungen. Galilei war eben doch ein Star unter den Wissenschaftlern. Rehabilitiert wurde er übrigens erst 1992 von Johannes Paul II.

Die folgenden Jahre gehörten der Wissenschaft. Die Entwicklung wissenschaftlicher Geräte, wie Mikroskope, Teleskope, Barometer, Thermometer stießen eine goldene Zeit an. Der liebe Gott wurde immer mehr zum stillen Beobachter seiner Schöpfung, die mit mechanischer Genauigkeit funktionierte. Die Theorie der Gravitation, des Lichtes und später die des Elektromagnetismus und die Verfeinerung der Beobachtungsinstrumente wandelte die Sicht auf den Jupiter. Mit besseren Teleskopen konnte man Ende des 17 Jahrhunderts bereits die Oberfläche des Jupiters sehen.

So beobachtete der Entdecker des Saturnringe Giovanni Cassini bereits 1672 die beiden Wolkenstreifen und einen Wirbelsturm, der in der Literatur oftmals als Großer Roter Fleck gedeutet wurde. Die Entdeckung dieses Sturms geht auf den Astronomen Robert Hooke zurück, der das Oval zum ersten Mal am 9.Mai 1664 sichtete. Im 18 Jahrhundert wurde der Wirbelsturm nicht mehr gesichtet, zumindest gibt es keine gesicherten Beobachtungen. Erst im Jahr 1831 sichtete der Apotheker Erich Samuel Schwabe den roten Fleck. Aber erst im Jahr 1879 wurden der Große Rote Fleck und seine Erscheinung systematisch beobachtet. In den Folgejahren verblasste der Fleck immer wieder mal und trat danach wieder leuchtkräftig in Erscheinung. Möglicherweise spielt die chemische Verbindung Ammoniak, die sich als Wolke über ihn legt, eine Rolle.

Die Beobachtung des Jupiters im 18 und 19. Jahrhundert geschah durchweg visuell und die Beobachter zeichneten möglichst detailreich die Oberflächenstrukturen. Die Vorgehensweise ist unter Hobbyastronomen ebenfalls noch beliebt, wird aber immer mehr von der fotografischen Dokumentation verdrängt. Jupiter ist im Okular aber schon eine tolle Erscheinung. Wer die Möglichkeit hat, der sollte den Einsatz eines Binokulars versuchen.

Im 20 Jahrhundert eroberte die Fotografie, wie angedeutet, die Astronomie. Während die Aufnahmen der 50 er Jahre des letzten Jahrhunderts selbst beim Einsatz von Großteleskopen nicht an die visuelle Beobachtung herankam, so erreichen heute bereits kleine Amateurteleskope eine hervorragende Qualität.

Bereits in den 70ern wurde der Jupiter von ersten Raumsonden besucht. Im Jahr 1973 sauste Poinier 10 an Jupiter vorbei. Es folgten Pionier 11, Voyager 1 und 2, Ulysses , Galileo , Cassini-Huygens, New Horizons und zuletzt die Sonde Juno.

Voyager 1 und 2 waren bahnbrechende Missionen, was die Erforschung des äußeren Sonnensystems betrifft. Die Sonde Galileo war speziell für die Erkundung des Jupiters ausgelegt. Ihr verdanken wir viele Erkenntnisse über die Eigenschaften der Monde, Anzahl der Monde sowieso, das Magnetfeld des Jupiters, die schwachen Ringe des Jupiters. Man könnte sagen, dass die Galileo-Mission das Wissen um Jupiter von ein paar Notizen zu einer Enzyklopädie anwachsen ließ. Gallieo war 14 Jahre im Einsatz von 1989 bis 2003. Sie wurde Zeuge des Kometeneinschlages von Showmaker-Levy 9 im Jahr 1994. Die Sonde befand sich zwar noch in 230 Mio. km Distanz zu Jupiter, doch war sie der einzige Außenposten, der einen direkten Blick auf den Kometeneinschlag aufnehmen konnte. Der Komet schlug leider auf der erdabgewandten Seite des Planeten ein. Etwas bedauerlich ist, dass Galileo eigentlich schon lange am Jupiter sein sollte. Der Start der Mission verschob sich damals wegen des Unglücks der Raumfähre Challenger um 2 Jahre. Im Jahr 1995 gelangte Galileo in die Umlaufbahn des Jupiters und nahm seine Arbeit auf, die von leichten technischen Mängeln, wie eine defekte Antenne, geprägt war. Im September 2003 stürzte die Raumsonde in den Jupiter. Die aktuelle Juno-Mission erkundet in erster Linie die Atmosphärischen Verhältnisse des Jupiters und den inneren Aufbau. Mit dabei ist eine Kamera im visuellen Bereich, die eigentlich nur für schöne Fotos installiert wurde. Die Kamera liefert aber sensationelle Ansichten der Jupiteratmosphäre und ist der heimliche Star der Juno-Mission. Überflüge über den Großen Roten Fleck sind schon spektakulär. Die Analyse der Daten von Juno ist in vollem Gange. Die Modelle, die für den inneren Aufbau des Jupiters erstellt werden, gewinnen immer mehr an Komplexität. In alten Büchern wird der Planet als Gasplanet mit einem metallischen Wasserstoffkern beschrieben. So einfach scheint es aber nicht zu sein. Juno kann Gravitationsanomalien entdecken, die auf mehrschaligen Aufbau des Planeten schließen lassen. Insgesamt geht es im Planeteninnern sehr viel dynamischer zu als bisher bekannt. Das Magnetfeld und die Gewitteraktivität sind stärker als vermutet. Die äußere Atmosphäre erreicht eine Temperatur von -120°C . Im heißen Inneren ist es aber wohl 20000°C heiß. Das führt zu Konvektionsbewegungen, die auch das Magnetfeld erzeugen. Der feste Kern hat einen Durchmesser von vermutlich weniger als 30.000 km. Darüber lagert Wasserstoff, der wegen der Temperatur und Druckverhältnissen metallisch ist. Die obere Atmosphäre, bestehend aus Wasserstoff, Methan, Helium und etwas Ammoniak ist relativ dünn mit nur 3000 km Tiefe. Etwas verwundert waren die Forscher auch über die Eigenschaften des inneren Kerns. Ging man früher von einem festen Kern aus, so passen die Modelle eher zu einem weicheren Kern. Die Ursache dafür ist noch rätselhaft. Ein Kollision mit einem großen Planetensimale in der Frühzeit des Sonnensystems wäre denkbar.

Man kann gespannt sein, wie der größte Planet des Sonnensystems aufgebaut ist. Die Ergebnisse geben jedenfalls einen Einblick in die Entstehungsgeschichte des Sonnensystems. Jupiter ist neuesten Erkenntnissen zu Folge der älteste Planet des Sonnensystems.

In den nächsten Wochen ist der Jupiter gut zu beobachten. In unseren Amateurgeräten ist der Anblick viel eindrucksvoller als in den Geräten des 17 und 18.Jahrhunderts. Die Juno-Cam liefert natürlich atemberaubende Bilder. Doch der Live-Eindruck ist eine andere Erfahrung. Von Marduk bis Juno. Von Juno bis … was noch kommt. Der Jupiter bleibt der Königsplanet.